1月8日から池袋シネマ・ロサにて上映される映画『静謐と夕暮』(よみ・せいひつとゆうぐれ)。3人のスタッフで制作された本作の梅村和史監督と唯野浩平プロデューサーに、本作の制作の経緯をはじめ、3人のスタッフ体制になった理由、テーマ、メッセージをお話しいただきました。

映画『静謐と夕暮』

●あらすじ

写真家の男が川辺を歩いていると、川のほとりで衰弱している老人に、何やら原稿の束を渡す女がいた。

翌日、再び男がその場所に行ってみると、その原稿を読む人々がいた。

その原稿には、渡した女の書いたものと思しき、この川辺の街での日常がしたためられている。

—————ある日、いつものように川辺にやってきた女は、見知らぬ黄色の自転車と川辺に座る男を見た。

数日後、女が住むアパートの隣室にその川辺の男が越してきた。

夜な夜な隣室から聞こえる、男が弾くらしきピアノを漏れ聞くうちに、その男の生態が気になり、

毎朝、黄色の自転車に乗って出ていく彼の後ろを追いかけることにした。

そんなある日、隣室の男が失踪する。—————

●作品詳細

『凶悪』『彼女がその名を知らない鳥たち』『止められるか、俺たちを』など数々の受賞作品を手がける映画監督、白石和彌に「長期熟成されたウイスキーを味わうように、深く記憶の余韻が広がる映画だ。」と評された梅村和史初長編監督作品。2020年度サンパウロ国際映画祭にて上映された。主人公・カゲを演じるのは新人の山本真莉。カゲが出会うキーパーソン・老人を演じるのは入江崇史。老人が手にする原稿に記された、紙面上に浮かぶ記憶のような内容を読み進んでいく本作。人生の一瞬にふと立ち止まった女性が、訪れた鉄橋の下で原稿を通して、失いかけていた時間とカゲの記憶に触れる。監督自身がカメラを据え、映し出される街や路地、森、川辺、丘、そこに通り過ぎる夏の光と風一つ一つを丁寧にフレームに収めた。言葉では表せない息を呑む映像や音が夏の原風景を漂わせ、観客の記憶に囁きかける。

■映画『静謐と夕暮』制作のきっかけ・経緯

▼本作制作の経緯

-制作のきっかけと経緯をお聞かせください。

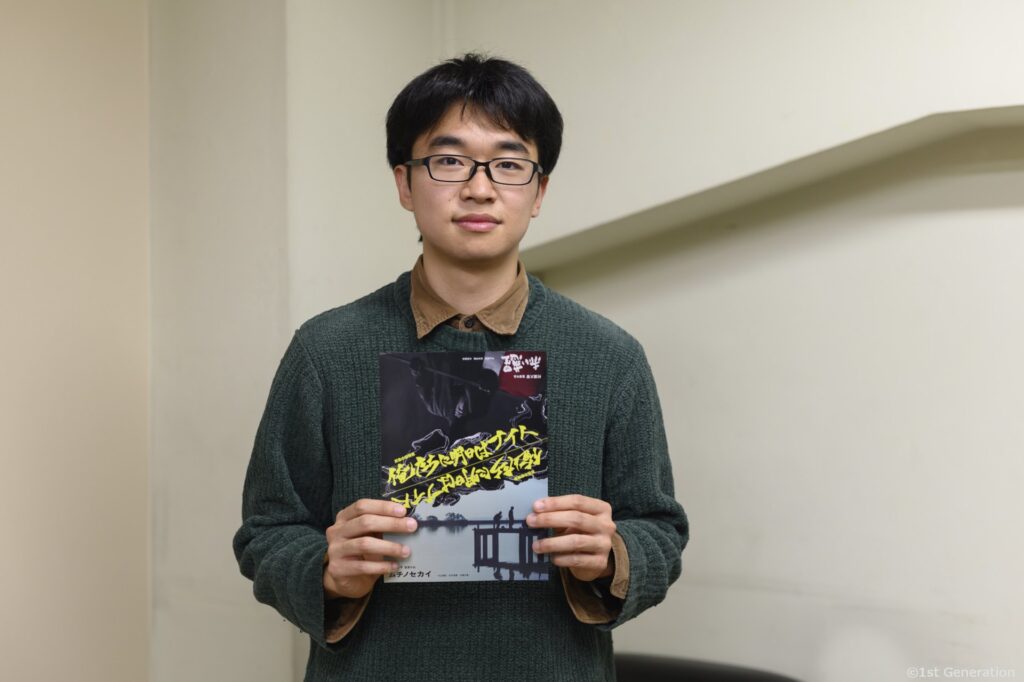

梅村和史監督

まず、卒業制作の企画書を出すのですが、その時に、テーマとして掲げたものがあります。僕は大学に入るまでに、別々の2人の方を自死で亡くしたという経験があるんです。

僕の高校は不登校の人・学校に行かなくなった人が集まるような高校でした。結局僕はそこの高校も途中で行かなくなってしまったのですが、その高校で僕は友人から「死のうと思ったことがあるんだよ」という話を聴くことが多かったです。

僕は不登校でしたが、そういったことを考えることはあまりありませんでした。

僕はずっと家に引きこもっていたので、人の生死について考えたことがなかったんです。

その後、僕は社会復帰をした序盤に自分の身近な人たちを自死で亡くしたことによって、「なんで死ぬことを選んだんだろうな」という、周りの18歳、19歳よりは、かなり衝撃的な印象を持っている背景があります。

元々、卒業制作を作るときはそれとは全く関係ないものを唯野と共同監督で作ろうという話がありました。

それと並行して、企画会議で諮ってもらって受かるかはわからなかったのですが、もう1つの企画を考えていました。僕は社会に出ていろいろなものに揉まれたら、「なんで死ぬことを選んだんだろうな」ということを疑問に思う時間もきっとなくなるだろうなと考えました。

なので、その時・今じゃないと作れないものとして考え、思い切って今回の題材にしました。

ただ僕には先ほど話したようなことがありましたが、他人よりも死生観がない状態でした。

なので、まず、冒頭の亡くなった2人の方に関連する人へのインタビューから始めたんです。

その中でインタビューに応じてくれた人たちが、亡くなった人たちを“自死をした方”という括りじゃなくて、「過去にこんなことを彼としたんです」や「亡くなった後もこんな感じで思い出すんだよね」といった、その人との記憶の話をされることがありました。

そういうインタビューを繰り返していくうちに、自分が“死”ということの1点でしか、その人を捉えられていなかったんだなということに気づいたんです。その時に自分のことを愚かだなって思いました。

僕はこの映画で、“死”というものをテーマにはならないようにしたいんです。

当初の僕が探そうとしていた「なぜ死ぬことを選ばなければいけなかったのか」ということではなく、その人のある事象の“点”ではなく、その人が生きていたことやその人と過ごした記憶を持ってる人たちがこれからも生きていくという“線”として作品が残せないかなと思ったんです。

■映画をつくるための、最小で最大のスタッフ3人体制

▼スタッフ3人体制になる経緯

-梅村監督による一人の企画から始まったそうですが、唯野さん、山本さんというように3人のスタッフ体制になったその流れは?

梅村和史監督

誰かが死ぬということが、他人事にならないような、より主観的な作品にしようと僕はまず考えました。それを達成するために、完成まで1人でやろうと思っていたんですが、それは多分無理だったと思うんです。

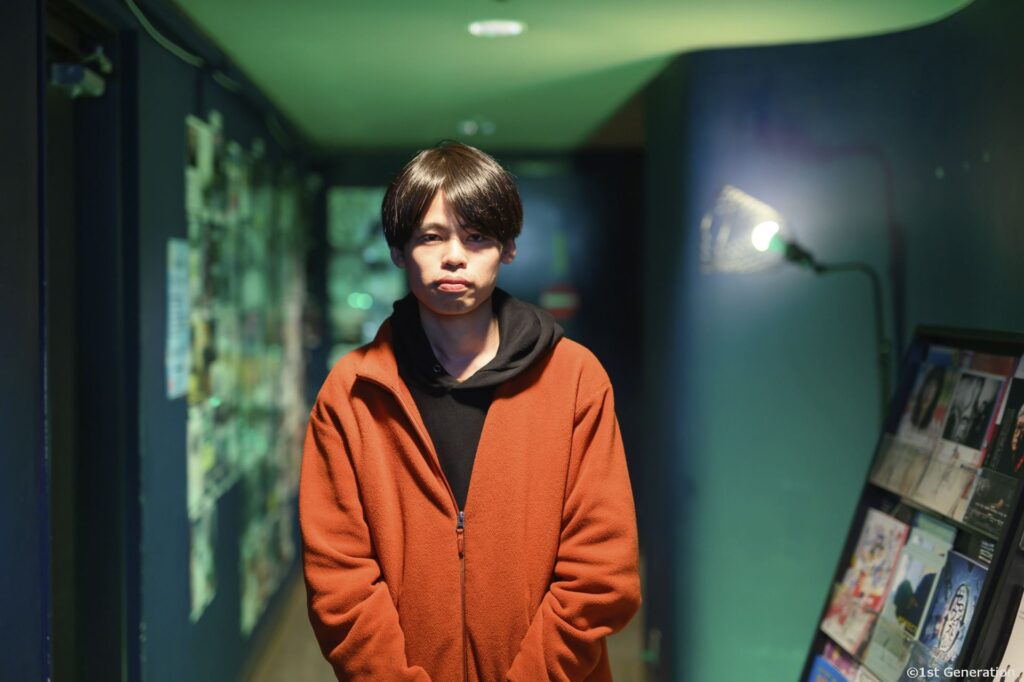

唯野浩平プロデューサー

企画会議のときに、企画書を見せてもらって、制作を手伝って欲しいとは聞いていたのですが、“共同プロデューサー”と書いてあって、まずはそこにいきなり「あれ?」と思いました。

梅村和史監督

俺の企画書にいきなり“共同プロデューサー”と書いていたね。

唯野浩平プロデューサー

学校の企画会議があって、重鎮のような先生たちが机並べて生徒を囲んだその真ん中で、それぞれの人たちが持ち寄った企画で会議をするんです。それは公開する形で行われます。そこで1個ずつ企画書を精査して「これはやろう、これはやめよう」ということをやるんです。

-声掛けは、梅村監督から唯野さんという流れですね。

唯野浩平プロデューサー

そうです。僕らは大学の4年間、腐れ縁みたいな感じでずっと何かを作っていました。大学の1年生のときから、1分、2分の短編を自分たちで作るというくらいから、ずっと一緒にやったり、やんなかったりする感じでした。

最初に梅村が困窮して、だいたいその時に声をかけるのは、「自分かな…」と考えていた部分がありました。

▼山本真莉さんの参加

-そこから山本さんが参加されてくるんですね。

梅村和史監督

明確な始まりを僕はあまり覚えていないのですが、山本さんは、向こうからやりたいって言ってくれたと記憶しています。1月1日の会議を3人でやったことは覚えています。

唯野浩平プロデューサー

そこは僕が補足しますね。

最初に企画会議で精査されて落ちる/受かる。通らない/通るがあります。

その企画が通ると同時にそこから、「では、どこの組に所属するか」を考え始めることになります。企画書を通していない人たちは、そこでどこの組に付くかというのを考え始めるんです。そこからは、監督自身からお願いする人もいれば、俳優側から監督に声がかかるというパターンもあります。

いろいろあったのですが、真莉ちゃんから梅村の方に文面で「ぜひ参加させていただきたいです」という連絡がありました。この企画に対して、彼女自身が一番主観的な背景があり、真莉ちゃん自身が、卒業制作をやるにあたって、自分にとって一番きつそうな現場に行こうと決めていたらしいんです。

「この組の企画でやりたい。真剣にこの企画を考えています。」という連絡が梅村に来て、梅村自身も一緒にやろうと考え、山本真莉はスタッフに入ってきました。

梅村和史監督

京都造形大学の学生だったときに山本真莉とはお互い知っている感じではあったんですけれども、この企画を始めるまであまり接点がありませんでした。

僕自身、対人恐怖的なものを患っているところがあります。それまで周りを信頼している人で、3年間やってきてしまったこともあって、そこで山本が来たのは、嬉しくもあり、少し怖かったということを思い出しました。

なので、山本さんの参加には何度も唯野と福岡さんに相談しています。福岡さんにも3人というのは最大であり最小なんじゃないかといわれました。

こうして映画を作っていくにあたってスタッフ3人でつくるということで企画が動き出しました。

『静謐と夕暮』というのは、改めて3人で精査して作っていきました。

撮影中もこの映画の終わり方はどうしたらいいかということを、脚本で書かれたことだけではなくて、3人がいろいろと兼任する中で、どういうふうに収束していけばいいのかということを考えながら作りました。

唯野浩平プロデューサー

付け加えると、3人でスタッフという体制ができて、そこから進めていくことになりました。

実はもうお二方、ぜひこの組で、一緒にやりたいと声をかけてくださった方がいらっしゃったんです。

その時には3人で考えて、スタッフをこれ以上増やすべきか、この3人でやるべきかを話し合いました。ここが最初に悩みとして出てきた部分でした。それを自分たちの中でもどう噛み砕いていこうかと考えたんです。

それで福岡さんと相談していく中で、最初の企画として梅村の主観的な目線でこの作品作りをするということがありました。

例えば、10人での映画製作となると、監督が「こうやりたいんだよね」っていう意思があったとしたら、その周りの9人というのは、全員が客観的に「監督はこういうことを考えているんじゃないか」と考えて動きます。

監督自身もその9人に伝わる情報・共有できることを発信して、みんなで同じイメージのもと、「こういうことを作っていくんだよね」という進め方をされます。

それと同じことをこの企画でやろうと共通認識だけでやろうとした時に、「こぼれ落ちてしまうことがいっぱいあるんじゃないか」と福岡さんはおっしゃっていました。

「一番この作品でやりたい大事な部分っていうのが、実はそこで削がれて初めに削がれてしまう恐れがある。その削がれてしまう部分こそが大事な部分なのであって、それを残すように維持しながら作っていく方がいい」とおっしゃっていました。

▼主観(1人)+客観的な視点(2人)ではなく、主観(3人)

唯野浩平プロデューサー

だから3人で作るとなったときも、「主観(1人)+客観的な視点(2人)ではなくて、主観(3人)の意見をずっと維持しながら作っていく・それを考える、それがこの作品形態なんだ」ということを福岡さんと相談していく中で答えが見えてきました。

その時点で既に3人で話し合ったことはもうある程度出来ていました。そこに2人が加わり4人、5人になっていくときに、もう主観(3人)+客観(2人)となり、客観的な意見が発生してしまう。そこで共通認識を伝えようとすると、そこで結局削がれる部分が出来てしまうんじゃないかという懸念がありました。

なので、最初に3人でやると話し合って進めていったのであれば、もうこれは3人でやるしかないだろうということで、メインのスタッフは3人という形になりました。

それが客観的には“3人”という制作形態を最小にするのですが、僕らにとってはそれが最大になりました。

今思えばもう1人欲しかったと思いますけどね、大変すぎたので(笑)

0のときに4人から始めればできたんですけどね。撮影をやって、録音をやって、1人が被写体という、構成上、本当に最小人数ですね。

梅村和史監督

映画がすごい人数を抱えてやる意味が何かわかります。

■タイトルについて

▼タイトルの話

-最終的には『静謐と夕暮』になるまでの経緯や理由を教えてください。

唯野浩平プロデューサー

『静謐と夕暮』は最初のタイトルとしては『未定』となる予定でした。

その『未定』という企画が上がってきまして、その企画書を見たら、“唯野浩平 共同プロデューサー”と書かれていてドキッとして、すごい驚いたんです。

-お話しされているタイトルは、実際のタイトルとしての『未定』だったのでしょうか?

唯野浩平プロデューサー

はい、そうです。

撮影が終わるまではずっとタイトルが『未定』でした。

梅村和史監督

編集の最初の段階でも、『未定』でしたね。

唯野浩平プロデューサー

ポスプロか編集の終わりくらいに梅村監督が急に『静謐と夕暮』と言うタイトルを引っ張ってきたんです。それがいわばラッシュ(監督編集の試写)という形で、僕と真莉ちゃんは初めて『静謐と夕暮』というタイトルを知る結果になりました。

梅村和史監督

僕版の編集もありつつ、唯野の編集もありつつでその2つを山本真莉に観てもらうという状況でした。

『未定』というタイトルは、もちろん、「完全にはまだ決めていない」というのが僕の中ではありつつ、実際に名づけるタイトルとしての『未定』になる可能性もありました。

唯野浩平プロデューサー

「定められない」という感じでしたね。

-では、最後に決定したのは梅村監督で、唯野さんもそれを初めて聞くことになるんですね。

唯野浩平プロデューサー

そうですね。

梅村和史監督

僕は他の人の意見によく流されてしまうのですが、今回は特段にタイトルを変えようと思っていませんでした。

周りの人たちには、「これ、いつタイトル決まるの?」とよく聞かれました。

「これが最終的なタイトルになったらいいと思うんだけど」とか、「早く名前決めないと運気が下がるよ」と言われました。「そうなんだ」と思ったことはありました。

実は元々、『静謐』という言葉を僕は知らなかったんです。

僕は全然本を読まないんですけど、何かで「静謐」を活字で見たんですよね。

それを見た時に「なんだこれは」と思って調べたら、「静寂でもなく…すごい穏やか」という説明が出てきて、「静謐」というものがまず頭の片隅に残ったんです。

そういったことがありつつ、作品の編集を続け、唯野と「完成まで8割ぐらいのところまで来たけど、2割はできてないよね」という話をしていました。編集の完成という形はないんですけど進捗は、自分の中でパーセンテージを決めて、「きっとここまで出来ている」といったことを言い合いながら編集していました。

僕がラッシュしているときに、気づいたら『静謐と夕暮』というタイトルをラッシュの最初につけていました。その引っかかりが多分、その『静謐と夕暮』になったと思います。なぜ夕暮をつけたかというのは唯野と喋ったんですけど、僕の中では静謐が枕詞になっていて、夕暮がそれに呼応していると答えました。

唯野浩平プロデューサー

「静謐ときたら、夕暮なんです」って言われました。

▼「これは~の映画だ」

梅村和史監督

この映画の脚本はほぼト書きしかなく、きっと静かな作品になるだろうとみんな思っていたと思います。映画が出来てみてやはり静かでした。

でも試写を見ている時に、「単に静かじゃなくて、ここでめっちゃ風の音が流れたらいいよね」とか、「これは風の映画だとか言われたいよね」と話しました。

「これは風の映画だ」とか、撮影中に雨が降ってきたら「いやこれ雨の映画にするんだよ」と言いながら、「何とかの映画にする」と言いながら編集を進めました。

やはりその要素として、「人為的ではない圧倒的なこの自然をいかに切り取るか」といったところがあります。

夏に撮っているんですけれど、個人の中ではめっちゃ春風が流れていそうな穏やかさをすごく感じたんです。

■音、風を録る。物になって撮る。

▼音に対するこだわり

-音に対するこだわりに、すごいなと思いました。特に裏に流れ続ける音が気になりました。

梅村和史監督

その音はラジオの音かもしれないですね。音に関しては唯野の分野ですね。

唯野浩平プロデューサー

ラジオノイズは割と入れていますね。ラジオの声は作品にも大きく関わってきます。ラジオノイズが大事だと思っています。

現場で録音している時に、「これは風の映画だ」と思っていたんです。

“風の映画”というのも、自分たちが撮りたいシーンでその風が思うようにやんだり、急に風が吹いてきたりすることが、数多くあったんです。

編集している時も、その風を見ながら繋いでいくと、感じ方が出てきて、これは大事だなと思いました。

現場としては、十三(じゅうそう)の淀川で撮影しているんですけれど、なにしろスタッフ3人なので自分の手しかありませんでした。なので現場では、録音用のスタンドを撮影場所ではないところにひっそり立てておいて、そこでレコーダーを回すやり方をしています。

現場では、遠くで撮影しているときに、離れたところの川の波の音にレコーダーを向けています。また、川辺の高い草木・背の高い草たちを目掛けて録ったのですがそれはうまくいきませんでした。風の録音は難しくてウインドノイズでボボボボボみたいな音が入っちゃうと、それは風じゃないよなと思いました。

揺れる草の音を録ろうとしても、うまい具合に風の音が録れませんでした。なので、山に囲まれた自分たちの大学で、山の木が揺れる音を録音しました。

それを整音の時に、“サーッ”と成り続けている風の音を川の音にするために、映像をずっと見ながら、「いま!いま来るよ」と言って、その“サーッ”というのを大きくしたり小さくしたり、自分で風の気持ちになって作ったりしながら教えてもらって音を作りました。

それを作っていくうちに、映画においての緩急に繋がってくるなと思いました。

▼音で悩んだ撮影場所からの発想

唯野浩平プロデューサー

居酒屋のシーンは、根本的にいろいろな問題があったんです。換気扇や冷蔵庫の電源が切れないという状況下で録らなければいけない制約がありました。

それありきでどう作品を撮るかと考えたときに、梅村から出た案が、「もうラジオを流しちゃえ」というものでした。

ラジオは、「電波が悪くてずっとノイズが鳴っているようにしよう」という意見が出たので、「ラジオノイズを入れよう」となって音を入れたんです。

その音を入れながら、ずっと作品の中での風の緩急や波の音、草の音という揺れる音があるので、ラジオノイズもそれと同様に、大きくなったり小さくなったりする緩急があるような入れ方をした方がいいという意見が出ました。全体的に人工的な音も自然の音も揺らぎのあるような音作りをしていきました。

▼焦点合わせ

-『静謐と夕暮』を観ていて、ピント送りがないことが特徴として見えてきました。どういった背景があったのでしょうか?

梅村和史監督

これについては学内発表のときにも賛否が割れました。

「あれであっているのか」と言われたのですが、僕個人としては、狙いとしてやっているところがあります。

物の視点というか、物に成り下がりたいと思いながら撮っていたことがありました。“今これを撮っている人は、これを見ている”というピント合わせをする方が説明的なのかもしれないと考えました。

周りの友達から指摘された意見としては、「いろんな見方ができるように、パンフォーカスの方がいいんじゃないか」というものがありました。発表会では「狙いと言われたらそれまでだけど、(被写体に)フォーカスが合ってないというのは、(単に)フォーカスが合ってない」というふうに見られるのではないかという意見がありました。

でも、僕としてはあれでいいと思っています。

-個人的にも、あれでいいというよりも、あれがいいという感想です。

梅村和史監督

もう一点お伝えすることとしては、カメラ自体が動いているところではフォーカスを合わせようと藻掻いています。逆に、カメラを固定した所では、画面内で動くもの以外にカメラが動いては駄目だと思っていました。画面の中で物が前後したとしても動いちゃいけないという個人の決まりのようなものがありました。

▼水に入っての撮影

梅村和史監督

川辺での撮影なので、川の中に入って撮っているシーンがあります。

川に満ち引きがあるとは知らず、水が引いている時に入って、長回しで撮っている間に徐々に川が満ちてきました。ヤバイと思いながらも、とても良かったので必死に川面の波の上下から動かさないようにしていました。

唯野浩平プロデューサー

濡れると次のシーンで使えないので、箱馬をビニール袋に入れて、その上に置いたハイハット(ローアングル用の三脚)にカメラがついているんです。

水位が上がってきて、ビニール袋にゆとりがあったので、空気が上に上にと移動してきてすごいことになっていました。それを監督が抑えているという状況でした。

梅村和史監督

すごい良いシーンで、ここはリテイクしたくないと思ったんです。

■オフショット

▼オフショットの話

唯野浩平プロデューサー

撮影・編集中のエピソードをお話します。撮影中に、オフショット的なものがカットとして結構入っているんです。そこに映る間合いみたいなものにすごくドキッとするようなショットがあるんです。オフショットだから何も喋るわけじゃないし、でもなんかそのショットがあるから今までのシーンがより僕らがやりたかった記憶感みたいなものが浮き立ってきたような気がしました。

▼カゲ 山本真莉

唯野浩平プロデューサー

そういえば、山本さんのこの写真は実はオフショットなんです。本番にはこのシーンのカットがそもそもないんです。何かの拍子にしゃがんでいて、ちょっとまわしておこうとなったときのものです。

-雰囲気のある写真ですよね。光と表情、目つきと。

唯野浩平プロデューサー

そうですね。

だから、これは主役の真莉ちゃんに聴きたいと思うカットですね。

このときに、自分も見ていて、「カゲがここにいる」という感じがすごいするんです。

こういったオフショットのようなタイミングで、梅村が勝手にカメラを回すんです。

それでこの写真は撮られたんですけど、編集しながら、こんなカットがあったんだと。山本真莉はカゲというキャラクターですけど、それが一体化しているというか現れているなと思いました。

梅村和史監督

山本さんは1ヶ月半ずっとカゲの影になっていましたね。

■写真屋(兄) はじまりと終わりと編集と。

-カゲと写真屋(兄)が並んだ京都造形大の『静謐と夕暮』のページを見て、この2人が重要なキャラクターだと思いました。

唯野浩平プロデューサー

写真屋(兄)はその登場の仕方も、終盤の台詞の面でも大きな存在ですよね。

梅村和史監督

『静謐と夕暮』の元々の始まり方は、僕としてはモノローグにする予定だったんですけど、それは唯野からそれは止めて欲しいと言われました。

唯野浩平プロデューサー

俺は嫌でしたね。

梅村和史監督

「でも、俺はモノローグから始めたい」と言ったら、唯野が現在の編集を上げてきて、僕も「そうか、こういう話なのか」となりました。そこにラジオの話があって、作品の締め方が決まりました。

写真や映画、ドキュメンタリーも記録的な側面が強いじゃないですか。

そうではなくて、「どうやって映像で記憶というものが表現できるのか」という観点から、写真屋(兄)という目線で、映画からそれが記録にならないようにずっと考えていたことになります。

写真屋兄は大事な存在になっていきましたね。編集の段階で写真屋(兄)が。

唯野浩平プロデューサー

そうです編集の際にやってくうえで写真屋兄の大事さが浮き彫りになってきました。

でも、ノブさん自身もそのことを知らなかったので、試写・学表の中でやたらと俺の出演が多いなっていう話をしていましたね。

■監督自身について

▼色の話

-映画の中の色づかいがとても印象的でした。梅村監督自身が好きな色とその理由、そして映画での色の表現について教えてください。

▼好きな色:緑 グリーン

梅村和史監督

緑は物心ついたときから好きです。

かつ、微妙に青みがかった緑をずっと見ていたいと思います。

-それは映像にも出ていますね。色温度も青寄りというか。

梅村和史監督

そうですね。全体的にティントもグリーンに偏っています。

本編の時間が終わって後半部分のカゲが別の町で鮎を渡すシーンとの差別化もあります。

唯野浩平プロデューサー

後半部分でカゲが魚を渡すシーンがあるのですがあれはイワナなんです。

梅村和史監督

あのシーンは京都ではなく、どこかの港町に見せたいというのもありました。

緑については、僕が学生時代にグレーディングしたのがこれと合わせてもう1本あるんですけど、その短編もどちらかというと緑を目立たせているんです。

今回は作品のテーマカラーが欲しいと思っていました。

僕の中で一番記憶に残っているのが、緑ということもあって、全体的に彩度を上げています。

▼橙色 オレンジ:好きな色

梅村和史監督

オレンジについては、大学入る前のエピソードがあります。当時、名古屋の河合塾に行っていたのですが、名古屋駅はすごい人の数でした。

なぜかはわからないのですが、僕の存在感が薄いのか、いろんな人とぶつかるんです。

「それはなんでだろう」と思ったときに、オレンジと青の組み合わせが頭の中に浮かんで、それからオレンジをずっと着ています。

上着として他の色を着ていても、絶対に下にはオレンジを着ています。

ちなみにアメリカの囚人服もオレンジなんです。目立つようにという理由の他に、高校時代に僕は人の役に立てていなかったので、罪悪的なものもあり、オレンジを着ています。

■ラジオ小説と脚本

▼ラジオプログラムと投稿者

-『静謐と夕暮』といえば、ラジオだと思いました。そこで流れるラジオ小説と投稿者の存在を考えると、劇中で登場する小説の存在が、本作の脚本の前にできたものか、後にできたものか、撮影中の時につくられたものか、気になってきました。脚本やラジオ小説のエピソードについてお聞かせください。

▼小説の存在

梅村和史監督

そこはとても複雑なんです。この話になる脚本は元々あったし、カゲが劇中で書いている小説も実際に書いてあるんです。撮影に入る前に、書いてあったのですが、唯野には言えていなかったので、先日「え!あるの?」って言われました。

唯野浩平プロデューサー

僕はその存在を全然知らなかったです。

梅村和史監督

山本が“実際に書く”となって、「だったらいるよね。」ということになり、脚本をもとに、きっとこういうことを書くんじゃないかとなり、田山花袋の話が出てきました。

僕は本当に本を読まないんですけど、田山花袋の「田舎教師」っていう話があって、それは僕が高校時代のときにあった先生がこの町に来た時の話から、「先生を思い出すなぁ」といったことが「田舎教師」にはあって、それをベースに書いているんです。

一回、編集が終わって作品を観た時に、「整音の際にラジオを流そうか」という先ほどの話になりました。「ラジオを流すんだったらラジオの内容がいるよね」ってなったんです。

カゲの話・手記のような原稿の束を川辺で見たラジオのリスナーが、そのラジオにラジオ小説を出すというための話がもう1個というように、そのラジオ原稿を書くときにラジオ原稿の中でそれを完成させました。

■お客様へのメッセージ

-ご覧になるお客様へのメッセージをお願いします。

▼梅村和史監督から

梅村和史監督

3人で話し合っているときもそうでしたが、この映画は僕らの祈りです。

単なる“こうなって欲しい”という祈りではなく、これからも今までも、誰かの日常に僕やその知っている誰かがいるんだという、他者への想いとして願いを込めるような祈りです。

僕や唯野や山本の日常にも誰かを思うその人の記憶があります。それは亡くなった人も生きている人も、今一緒に生きている人もいると思います。

特にこの作品の力というのは、死とか生についてではなく、誰にでもある誰かの記憶という作品になって欲しいです。

僕にとっては、亡くなった2人の知人とその2人に関連のあるインタビューを受けてくれた人たちの日常を繋ぎ直す過程であり、その過程の間の藻掻きの軌跡が136分になっています。「記憶の映画になる」と銘打っているのはそういう理由があります。

映画を観るのは現実から逃避することで、映画を観た後に劇場を出て、雑踏に戻ってきた時に、自分を振り返って考えてみるのが多くの映画体験だと思うんです。

『静謐と夕暮』をスクリーンで見ることで、他人の人生をちょっとのぞき見て楽しんだり、この136分が自分自身の記憶と向き合うとか、この時間がその人の明日を生きるためになる時間になればと思っています。

「日常を過ごす・単に生きることが劇的じゃなくても、その日々が特別なんだ。」と感じてもらえたらいいなという祈りだと考えています。この作品が、観に来てくれた人の日常に繋がって、今日より明日がちょっとだけ軽い気持ちで迎えられたらいいなと、そういうメッセージが込められています。

▼唯野浩平プロデューサーから

唯野浩平プロデューサー

映画を作っている側からすると、映画を見終わった人たちが、鑑賞後の言葉にならない瞬間だったり、言語化が難しいと感じる時間を感じてくれることはとても嬉しい反応です。

この映画を作るときに、言語化できない部分を描きたいから映画にするという考えがありました。だからこそ映画にして、それを受け取った時に感想が言語にならない・言語化できないというのは、僕らが作りたかったもので、僕にとってそれはとても嬉しい反応です。

ただ、上映後のロビーで感想を聞いてもすぐには返答が来ないので、どうしたらいいかわからないのが、悩みどころです。

僕らもこの映画を上映していただく度、そしていろんな方々の感想を聞けば聞くほど、自分たちにとっても、また新しい見え方や発見があります。「この作品って僕らはこう考えていたけど、さらにこういう意味合いもあるかもしれない」といった考えが出てくるんです。

僕らにとって、見終わった後の皆さんの感想が聞きたいこととしては、作品自体がどうだということよりも、“この作品に何を感じ、どの様に観ていただけたのか”ということになります。

それは自分たちにとっての、この作品そのものの考え方にも繋がっていくので、いろいろな感想を聴かせて欲しいと思っています。

■映画『静謐と夕暮』

●監督

梅村和史

1996年生まれ。岐阜県出身。高校時代、『Dr.strangelove』(スタンリー・キューブリック監督)に出会い、いつかこれを超えるかっこいいものを作りたいと思い、映画の道に進む。初監督作品は『つたにこいする』(2018)。監督の他、音楽制作にも力を注いでおり、『忘れてくけど』『彷徨う煙のように』『赤い惑星』『ROLL』(村瀬大智監督)の音楽も手がけた。本作は初の長編監督作品。

●キャスト/スタッフ

山本真莉/入江崇史/石田武久/長谷川千紗/仲街よみ/野間清史/ゆもとちえみ/栗原翔/南野佳嗣/和田昂士/延岡圭悟/梶原一真/赤松陽生/吉田鼓太良/鈴木一博/岡本大地/石田健太/福岡芳穂 監督・脚本・撮影・編集・カラーリスト・音楽・照明 梅村和史 ロケーション管理・衣装管理・メイク・小道具・美術監督 山本真莉 プロデューサー・編集・録音技師・整音・ダビング・照明 唯野浩平

●作品情報

製作:2020年3月13日/136分/アメリカンビスタ/5.1ch/カラー/日本

公式サイト https://mitei10kisei.wixsite.com/silence-sunset-jp

1月8日より池袋シネマ・ロサにて、1週間限定上映